日前,中国水产科学研究院黄海水产研究所渔业环境污染生态学团队在环境科学领域权威期刊Water Research上发表了题为《Ocean acidification enhances TiO2 nanoparticle toxicity in Oryzias melastigma: Dominant role of size effects in driving bioaccumulation and hepatotoxicity》的研究论文,报道了该团队在海洋酸化条件下人工纳米颗粒的海洋环境效应研究方面取得的最新进展。

海洋酸化与人工纳米颗粒污染是当前全球海洋生态系统面临的两大重要环境问题,二者协同作用对海洋生物的毒性效应及机制已成为环境科学研究领域的热点。当前研究对二者联合毒性的认知仍存在明显不足:一方面,现有研究多聚焦于浮游植物、双壳贝类等海洋低等生物,针对海洋脊椎动物(尤其是鱼类)的系统性研究极为匮乏;另一方面,在环境真实暴露场景下,人工纳米颗粒在酸化海水中的环境行为演变规律、生物可利用性调控机制及其与生物抗逆性、分子响应的耦合关系尚未明确,严重制约了对全球气候变化背景下人工纳米颗粒的海洋生态风险的科学评估。

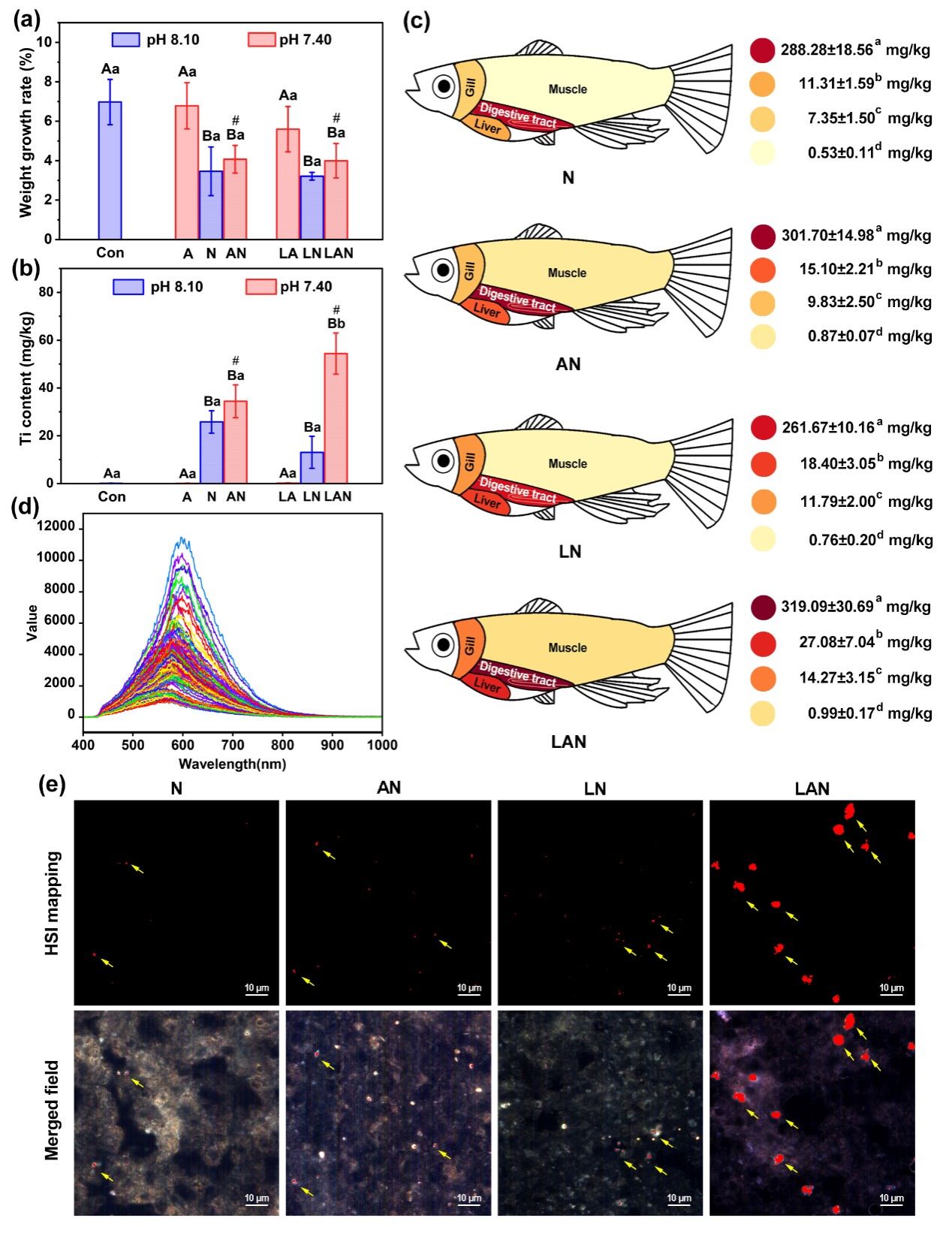

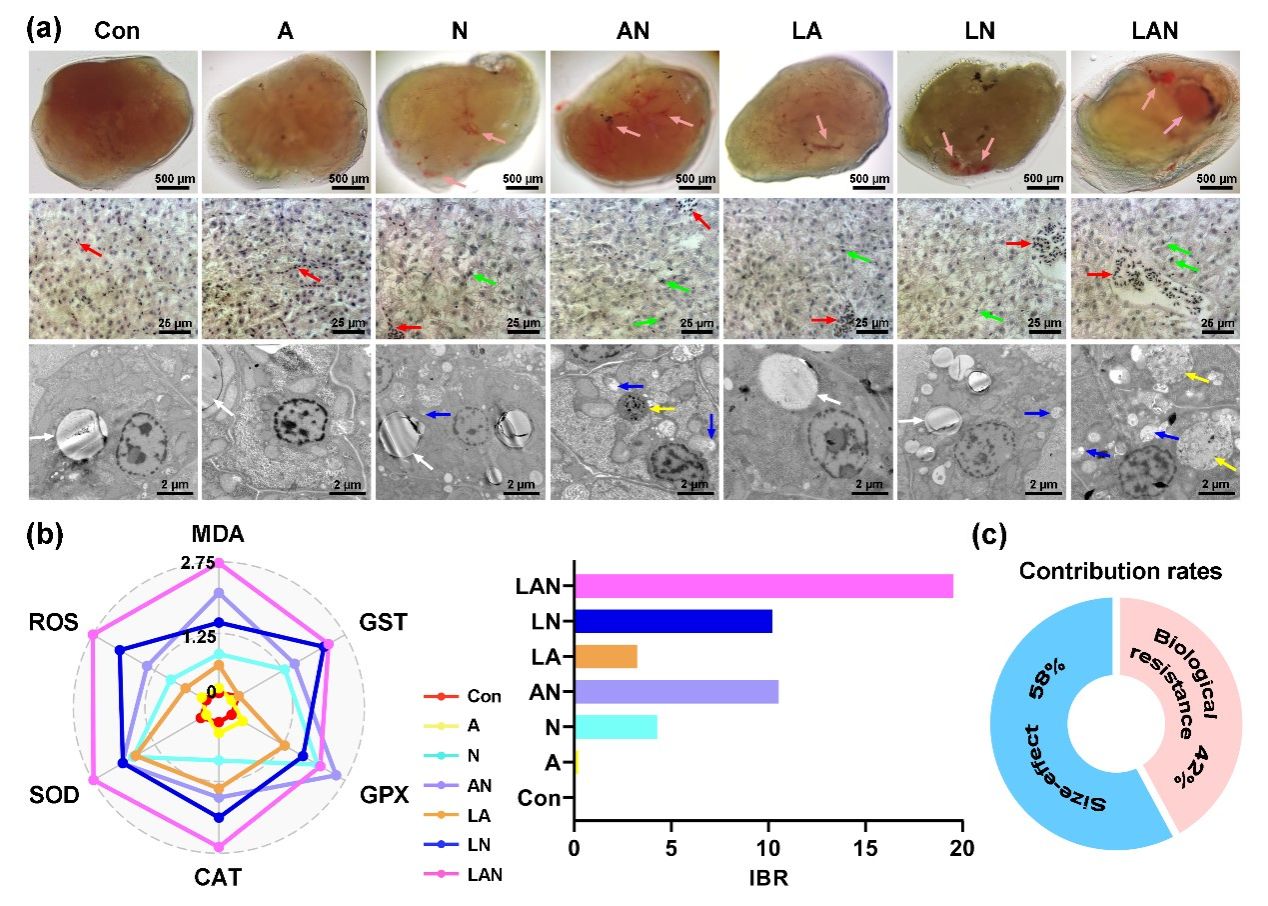

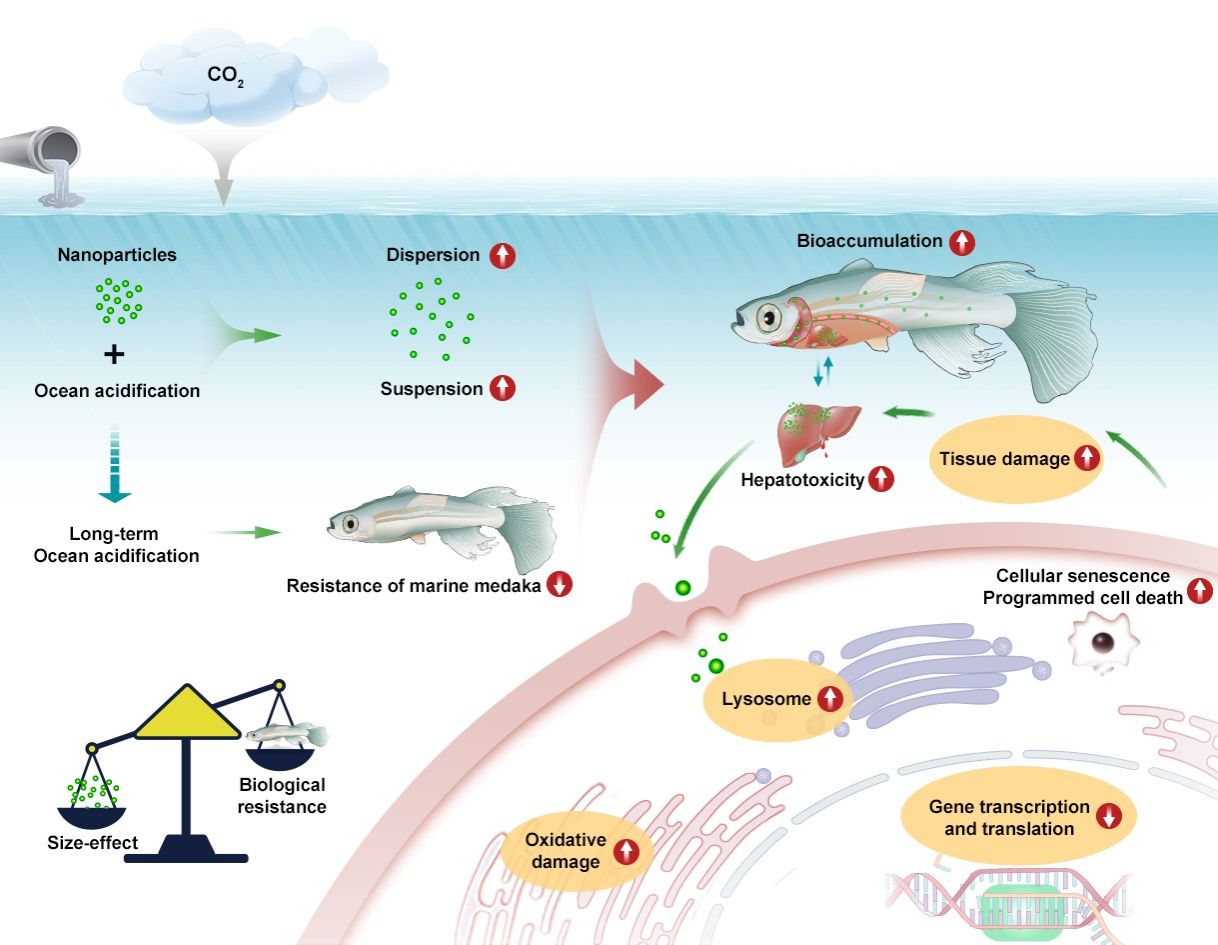

本研究以海洋模式生物海水青鳉(O. melastigma)为研究对象,系统探讨了其在海洋酸化条件(pH 7.40)下暴露于环境相关浓度纳米TiO₂颗粒后的生理响应与分子水平变化。研究发现,海洋酸化在一定程度上减缓了纳米TiO₂颗粒在海水中的聚集与沉降行为,提高了其生物可利用性,同时削弱了鱼类对纳米颗粒胁迫的抵抗能力。生物蓄积实验表明,海洋酸化条件下鱼体对纳米TiO₂颗粒的富集量显著上升,其中肝脏是主要的富集器官,并伴随出现氧化应激和病理损伤,最终诱发明显的肝毒性。通过整合生物标志物法量化了海洋酸化调控纳米颗粒毒性的关键驱动因素:纳米颗粒的尺寸效应贡献约为58%,而生物的抵抗能力下降贡献约为42%,表明纳米颗粒在酸化条件下的粒径变化是决定其毒性效应的主要因素。转录组分析显示,在海洋酸化与纳米颗粒联合暴露条件下,海水青鳉肝脏中与基因转录和翻译相关的生物学过程受到显著抑制,同时细胞衰老及程序性细胞死亡相关信号通路被激活。

研究结果揭示了海洋酸化下典型人工纳米颗粒对海洋鱼类的毒性机制,为理解全球气候变化与新污染物协同作用下的海洋生态风险提供了新视角。

图1 海洋酸化条件下纳米TiO2颗粒在海水青鳉体内的生物富集

图2 海洋酸化与纳米TiO2颗粒对海水青鳉的毒性效应及主导因素

图3 海洋酸化增强纳米TiO₂颗粒对海水青鳉毒性效应的机制

黄海所朱琳副研究员为论文的第一作者,夏斌研究员和美国麻省大学Xing Baoshan教授为共同通讯作者。研究工作得到了国家自然科学基金、山东省泰山学者专项和中国水产科学研究院创新团队等项目资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.124822