日前,中国水产科学研究院黄海水产研究所在纳米材料环境毒理研究方面取得新进展,成果发表在JCR一区期刊Environmental Science: Nano 上。

纳米材料(如纳米银,Ag NPs)对环境中微生物群落构成的潜在威胁已成为全球日益关注的科学问题。尽管Ag NPs在环境毒理及其生态安全评价研究方面已取得显著进展,但依然有诸多核心问题需要深入探讨。如,这种纳米材料在各种河口水中的安全阈值是否相同?是否可以通过模拟实验得出一个放之四海而皆准的最小抑菌浓度(MIC)值?

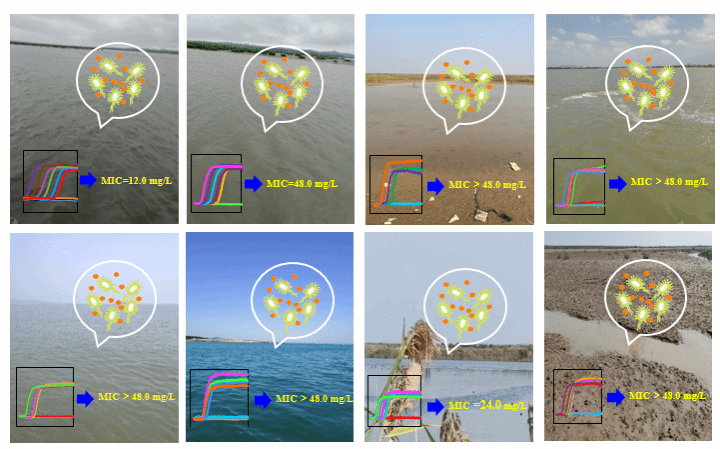

研究人员在4个河口采集了8份具有不同 pH 值、盐度、电导率、浊度、化学需氧量和总悬浮颗粒性质的水样,采用电子微生物生长分析仪测定水样中V. parahaemolyticus于系列浓度Ag NPs胁迫下的生长动力学曲线,进而确定MICs值。结果表明,不同河口水中Ag NPs对V. parahaemolyticus的MIC值存在显著差异(12.0 mg/L至 > 48.0 mg/L),且MIC值和pH 值、盐度、电导率、浊度、化学需氧量、总悬浮颗粒等单个物理化学参数没有明确的数学关系,而是取决于理化因子的综合作用。因此,在评估Ag NPs等纳米材料在水体中的安全容量时,应该基于来自具体目标水样的阈值数据而非来自“代表性”环境样品的阈值数据。

系列浓度Ag NPs胁迫下V. parahaemolyticus的生长动力学曲线表明,Ag NPs在不同河口水中对细菌的抑制效应存在显著差异

黄海所科研助理杨倩倩和2021级硕士研究生侯向祎为论文的并列第一作者,黄海所张旭志研究员和中国海洋大学张大海教授为论文的通讯作者。该研究得到了海水养殖生物育种与可持续产出全国重点实验室开放课题和国家重点研发计划项目的资助。

原文链接:

Qianqian Yanga,b†, Xiangyi Houa†, Feng Lua, Dahai Zhangb*, Wentao Linc, Nick Schlenskyc, Zhixiang Chenb, Yan Zhanga, Xuzhi Zhanga*. Evidently diverse effects of silver nanoparticles on Vibrio parahaemolyticus across different estuarine water samples. Environmental Science: Nano, 2025, 12,2657-2666.

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/en/d5en00018a/unauth.